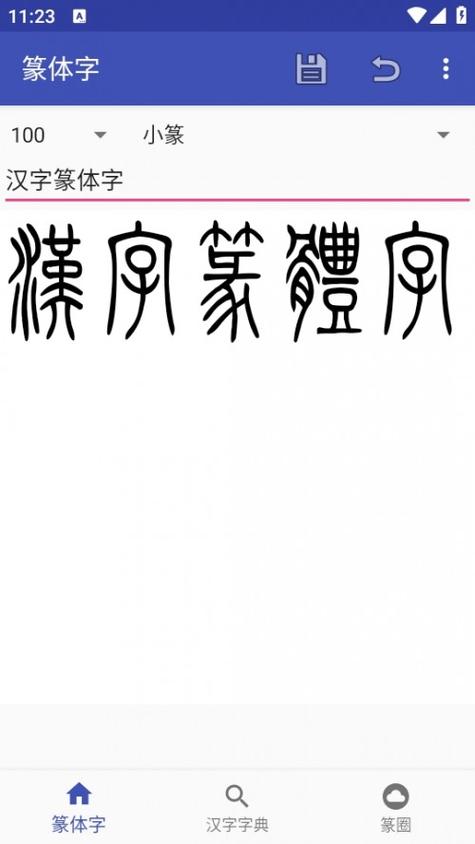

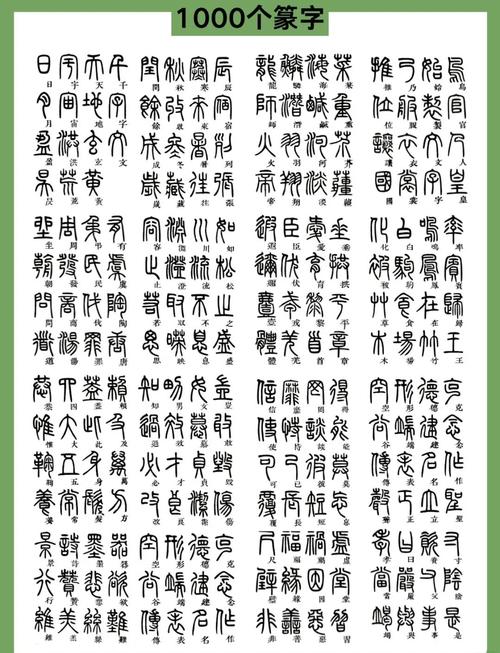

早在秦代,小篆就被当作统一的官方字体,它是中国文字发展历程里的重要标志性节点。现在,小篆字体转换器问世了,借助它普通人能够简洁便利地接触到这种古老文字形式,它既是助力推动文化传承的便捷工具,又引发了我们针对传统文化现代进行转化的思索。

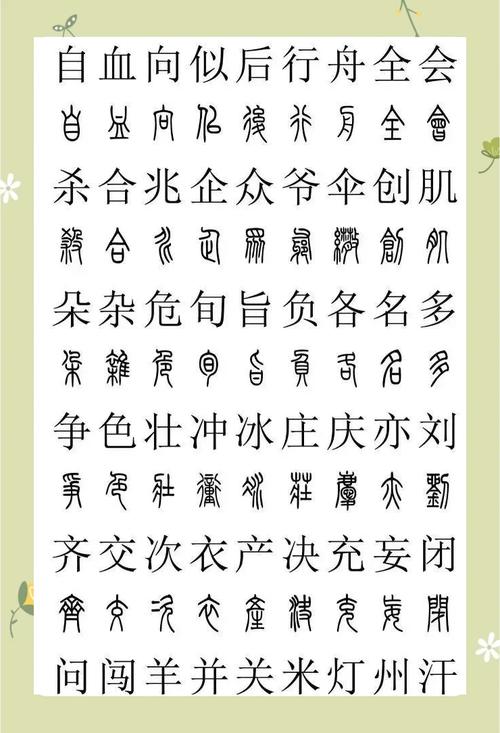

这类转换器一般采用unicode编码标准,把简体字映射到对应的小篆字形。然而实际转换效果有好有坏,不少转换器缺乏文字学依据,出现错讹字形。像“爱”字的小篆写法,多数转换器都遗漏了其中的“心”部件,而这恰好丢失了该字“行走中回头张望”的本义。

更严重的是,商业化转换器常常会混淆不同时期篆书的特征,我曾经见到某平台把汉代缪篆的装饰笔画强加到秦小篆上,这种时空错置的情况会误导初学者,专业研究者通常建议参照《说文解字》原拓本,而不是依赖自动转换结果。

这些转换工具,虽将学习门槛予以降低,然而,若缺少专业之人进行把关,反倒会变成传播错误知识的渠道,读者朋友们在运用进程里,是否也碰到过相似问题,欢迎分享你们的体验以及见解 ?